Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg stehen an. Die AfD wird sicher in den Landtag einziehen, auch wenn man wohl keine Sorgen haben muss, das Herr Frohnmaier Ministerpräsident wird. Wenn man als Partei weiß, dass man nach der Wahl keine Verantwortung übernehmen muss, lässt es sich gänzlich ungeniert Programme schreiben. Das setzt den politischen Apparat unter Druck, ohne dass es der eigenen Partei schadet. Nur so kann man das Programm der AfD lesen, denn es ist offensichtlich, dass bei der Formulierung nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht wurde, ob sich diese Versprechen auch umsetzen lassen. Ich beschränke mich mal auf die Sofortmaßnahmen des Programmes, die Herr Frohnmaier in den ersten 100 Tagen seiner Herrschaft dem Wahlvolk verspricht.

(mehr …)Kategorie: Politik

Artikel zur Politik und aktuellen politischen Themen

-

Wehrpflicht – Wozu ist man verpflichtet?

Ich habe 1987 verweigert. Ich war damals tief in der kirchlichen Jugendarbeit verwurzelt, hatte die Diskussion um den Nato-Doppelbeschluss verfolgt und den Film „The Day after“ verinnerlicht. Stattdessen habe ich 20 Monate Zivildienst absolviert, 5 Monate länger als der damalige Wehrdienst. Natürlich gab es damals Gerechtigkeitsdebatten. Die Zeit beim DRK war für mich dennoch auf keinen Fall eine verlorene Zeit. Das ist eine Erzählung, die bei der Debatte um die Wiedereinführung des Wehrdienstes oft erzählt wird, „es hat noch keinem geschadet“. Aber das ist etwas kurz gedacht, wie ich finde. Es geht um eine grundsätzliche Frage, wozu kann uns der Staat noch verpflichten? Wie tief darf er sich in das Leben des Einzelnen einmischen? Reicht die Begründung, dass sich die Sicherheitslage eben geändert hat? Dazu habe ich in letzter Zeit viele Artikel mit unterschiedlichen Positionen gelesen und mich orientiert.

Ich fange mal mit einem sehr grundsätzlichen Gedanken an, der von Hannah Arendt kommt. Ich habe ihn aus einem Podcast anlässlich ihres 50. Todestages (1). Im Gespräch weist Greta Strassenberger darauf hin, das Hannah Arendt der Meinung war, dass eine funktionierende Demokratie die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger braucht. Demokratisches Handeln muss eingeübt werden. Nicht der Akt der Wahl ist das relevante, sondern die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Beteiligung ist die Freiheit, die es zu verteidigen gibt.

Wie kann man dies in der Gesellschaft ermöglichen? Wo ist der Raum für diese Übungen? Natürlich im politischen Apparat selbst, Stadt, Kommunen, Kreise und Länder funktionieren auch durch die Beteiligung der Bürgerinnen. Ebenso in Parteien, aber auch NGOs, Kirchen und Sozialverbände.n Immer dann, wenn es Strukturen braucht, um eine gesellschaftliche Funktion bereitzustellen, gibt es Beteiligungsmodelle. Jeder, der sich engagiert, verändert nicht nur seine Umwelt, er lernt auch, wie Demokratie funktioniert, mit allen positiven und negativen Aspekten. Damit verändert Beteiligung auch den Blick auf die Demokratie und gesellschaftliche Zusammenarbeit. Dabei ist die Einsicht, dass Engagement etwas bewirkt, ein Schlüssel für den von Arendt beschriebenen Effekt der aktiven Beteiligung. Dazu gab es vor kurzem einen guten Artikel in der Zeit „Bringt das was? Und ob!“ (2). Oft werden Initiativen unterschätzt, weil es Zeit braucht, bis sie sich in einer Demokratie durchsetzen und etablieren.

Eine technokratische Sicht auf Politik und staatsbürgerliche Beteiligung ist deswegen eher schädlich für die Demokratie. Wenn der Bundeskanzler sagt, dass die Politik „wieder liefern muss“ erzeugt das den Eindruck, dass der Bürger ein passiver Empfänger von staatlichen Leistungen ist. So funktioniert Demokratie aber langfristig nicht. Die Bereitschaft, sich zu beteiligen, muss durch geeignete Strukturen geweckt werden. Das Bild, das die Politik gerade vom Bürger zeichnet, ist dazu gerade nicht geeignet. Der Aspekt der Gemeinschaft gerät angesichts der Verteilungsdebatten sehr in den Hintergrund, Bürgergeld, Rentendiskussion und Erbschaftssteuer spielen Gruppen gegeneinander aus. Es dominiert gerade die Debatte, wie man sich Solidarität in der Gesellschaft sparen kann, nicht wie man sie fördert.

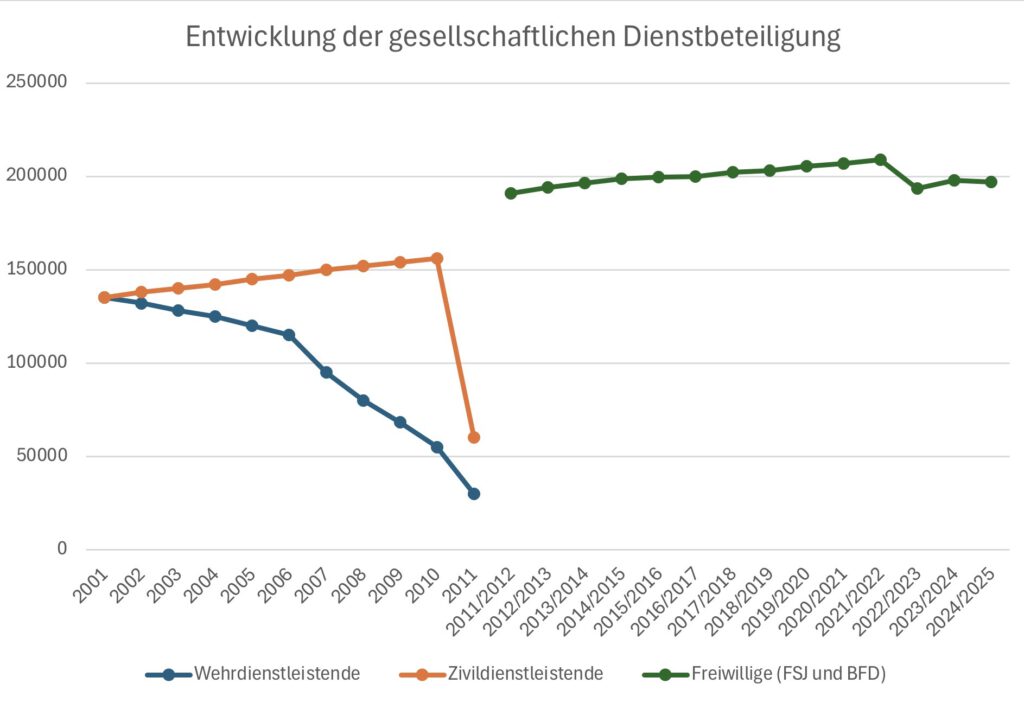

Heißt das, dass sich die „undankbaren Blagen“ einfach mehr solidarisieren müssen, ihre Pflicht gegenüber dem liefernden Staat erfüllen müssen? Ganz und gar nicht. Wenn man sich die Zahlen der Wehrpflicht und der Freiwilligendienste anschaut, sieht man das das zivilgesellschaftliche Engagement der jungen Leute ungebrochen hoch ist, insbesondere seit es freiwillig ist. Nur die Corona-Pandemie hat bei den Freiwilligendiensten einen kleinen Einbruch erzeugt. Der Wehrdienst sank kontinuierlich in seiner Bedeutung, weil er politisch nicht mehr gewollt war. Mit dem Fall der Mauer dachte unsere Gesellschaft, die Zeit der Kriege in Europa sei vorbei, weit gefehlt!

Mit Windows Copilot erstellt Dabei hätte die Jugend allen Grund, sich zu entsolidarisieren. Wie die Gesellschaft mit jungen Menschen in der Corona-Krise umgegangen ist, zeigt nicht gerade eine Wertschätzung ihrer Beiträge, ich war Elternvertreter in dieser Zeit. Der Zustand von Schulen, der Umgang mit Zukunft, wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch, alles Beispiele dafür, dass die Gesellschaft sich wenig um die Belange der Jugendlichen schert. Die ältere Generation, meine Generation, hat viel Vertrauen verspielt bei den Jüngeren, deswegen ist es problematisch, jetzt plötzlich Solidarität einzufordern. Das geht nur dann, wenn auch wir diese Solidarität zeigen, uns beteiligen und Demokratie gemeinsam mit unseren Kindern und Enkeln üben. Der Staat darf keine Pflichtleistungen erwarten, ohne dass es einen breiten Konsens gibt, wofür diese Pflichtleistungen dienen. Wehrdienst ist ein tiefer, existenzieller Eingriff in die Freiheit des einzelnen. Die Entsolidarisierungsdebatten der letzten Jahre haben nicht dazu beigetragen, diesen Eingriff in den Augen der Jugend zu rechtfertigen. Warum also nicht ein generelles verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle Bürger einführen, unabhängig von Alter und Geschlecht? Dann haben alle die Möglichkeit, sich im Sinne Hannah Arendts in Demokratie zu üben.

(1) Das philosophische Radio Grit Straßenberger: Hannah Arendt Grit Straßenberger: Hannah Arendt – WDR 5 Das philosophische Radio – WDR 5 – Podcasts und Audios – Mediathek – WDR

(2) Artikel in der Zeit „Bringt das was? Und ob!“ https://www.zeit.de/2025/49/klimastreiks-proteste-cop30-aktivismus-klimagipfel

-

Unser Dorf soll schöner werden – Die CDU bemüht sich

In eigener Sache: Ich bemühe mich normalerweise, bei meinen Kommentaren einigermaßen ausgewogen zu formulieren, Ironie ist schon drin, aber darf nicht zu viel sein. Die öffentliche Debatte ist schon aufgeregt genug, deswegen wäge ich Seiten ab, bevor ich eine Position beziehe. Deswegen vorab diese Trigger-Warnung: Dieser Kommentar beinhaltet überdurchschnittlich viel Ironie.

Das „Stadtbild“ ist momentanin aller Munde, erst hat sich der Kanzler geäußert, dann gab es Empörung, dann legte gestern ein CDU Politiker nach und brachte den „Evergreen“ Verschleierung auf das Tablett. Eine wie ich finde sehr raffinierte Ablenkungsstrategie. Ob in der CDU Streichhölzer gezogen werden, wenn der Friedrich mal wieder Blödsinn erzählt und die Partei einen Entlastungsangriff fahren muss? Losverfahren sind ja wieder für diverse Dinge im Trend. Ich hätte da auch einige Ideen, zum Beispiel eine Vermögenssteuer, die per Los jeden mit mehr als 1 Milliarde Vermögen (laut Copilot 256 Menschen) dazu verpflichtet, in den nächsten 10 Jahren den Steuerhöchstsatz auf alle seine Einkommen, ob Kapital, Mieten oder Sonstiges zu zahlen. Das Instrument Lotterie, so es denn vor dem Verfassungsgericht Gnade findet, ist nahezu ein Transformationsinstrument moderner Gesellschaften.

Aber zurück zum Stadtbild, hier nochmal das die Aussage von Herrn Merz, so wie in der Stuttgarter Zeitung zitiert:

„Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60 % nach unten gebracht, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das muss beibehalten werden, das ist in der Koalition verabredet.“

Ist etwas unklar formuliert, insbesondere was denn nun im Einzelnen das Problem beim Stadtbild ist, aber man kann doch raten, es sind nicht die Geranien im Blumenkasten, die stören. Die CDU hat einen feinen Sinn für Ästhetik, hat sie schon bei der Diskussion um Fahnenpositionierung bewiesen (siehe meinen Kommentar, für den obige Trigger-Warnung ebenso gilt). Aber vielleicht ist es ja gar nicht die Sorge über die schönen Dörfer und Städte, die nicht mehr so sind wie früher, vielleicht ist das der Versuch, das Parteiprogramm quasi zu illustrieren.

Wenn das das Ziel ist, gibt es noch einiges zu verbessern. Zum Beispiel Hüte für den Herrn, endlich wieder mehr adrette Kleider für die Dame, nicht mehr so häßliche SUV-Schleudern, sondern Autos, die den Namen wieder verdienen. Und wenn wir das schaffen, dann rauchen auch wieder die Schornsteine, statt dieser komischen Luftquirls, die die Landschaft verschandeln. Übrigens sollte es Pflicht sein, wieder Fensterbänke mit Geranien vor dem Haus zu haben, wenn wir schon bei schönen Dörfern sind, also gleich ein Investitionsprogramm für den Rückbau von bodentiefen Fenstern initiieren, Aus vom Verbrenner-Aus, Gaskraftwerke und Rückführungen haben wir ja schon.

Um authentisch zu sein, müssten wir aber auch einige Opfer bringen. Kebab und Barbershop ade, passt nicht ins Ambiente. Oh nein, nicht meinen Lieblingsitaliener, habt Erbarmen! Pflege der Großeltern? Die ziehen halt wieder bei uns ein, denn Pflegekräfte werden rar sein, wir sind ja alle in der Fabrik und krempeln die Ärmel auf. Dann ist das Staßenbild wieder so, wie sich die CDU das vorstellt. Dann ist Deutschland wieder so, wie sich die CDU das offensichtlich vorstellt – ein Museum. Zur Sanierung der Finanzen fordern wir dann einfach von den Besuchern ein saftiges Eintrittsgeld. Dann brauchen wir auch keine Milliardärslotterie mehr.

-

Moral in der Politik – Was hat die denn da zu suchen?

Als Mitglied der Grünen – Transparenzhinweis – hat man es laut vieler Kommentare besonders mit der Moral. Grüne gelten als moralinsaure Besserwisser, die auf abweichende Haltungen gern mit der Moralkeule drohen oder sie sogar benutzen. Soweit das Klischee, und wie bei vielen Klischees ist da vielleicht sogar etwas Wahres dran. Das macht nicht sympathischer aber was schlimmer ist, es behindert oft einen offenen Diskurs mit Andresdenkenden. Nun bin ich vor allem bei den Grünen, weil ich mit der Partei darin übereinstimme, dass sie essentielle Themen unserer Gesellschaft und der Welt anspricht und nach Lösungen sucht; Umweltzerstörung, Klimawandel, die Gestaltung einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, Verteilungs- Bildungs- und Geschlechtergerechtigkeit, europäische Zusammenarbeit, alles Themen, an denen es sich zu arbeiten lohnt, und von denen viele meiner Meinung nach von anderen Parteien nicht mit der notwendigen Dringlichkeit angegangen werden. Das Erkennen der Probleme ist aber noch nicht die Lösung, und das öffentliche Ringen um die Lösung erzeugt immer dann Probleme, wenn moralische Argumente in die Debatte eingebracht werden. Warum ist das so?

Argumentiert man mit Moral, so erzeugt man einen hohen Anpassungsdruck. Wer will sich schon vorwerfen lassen, dass er Tiere nicht liebt, auch wenn sie auf seinem Teller landen, das sie das Klima nicht schützt, wenn sie den Verbrenner mit den Kindern sicher zur Schule braust, das er für Gerechtigkeit ist, und gleichzeitig stolz von Steuertricks erzählt. Moralische Argumente ertappen uns bei unserer täglichen Inkonsequenz. Unsere Handlungen werden auf einen normativen Rahmen bezogen, der uns ständig sagt „das macht man eigentlich nicht“. Der Bezug zwischen einer moralischen Einordnung und dem daraus abgeleiteten Handlungen ist aber viel weniger eindeutig, als es das Argument suggeriert. Nur selten sind Dinge gänzlich alternativlos, natürlich konnte man auch ungeimpft durch die Corona-Krise kommen, nur mit einem anderen Risiko für sich und für andere, weswegen man Einschränkungen in Kauf nehmen musste (1).

Was uns Grünen nicht immer in den Kopf will, ist die Tatsache, dass Fakten zunächst völlig amoralisch sind. Sie gehorchen keinen Wertvorstellungen, sie sind einfach. Der CO2 Gehalt der Atmosphäre steigt, wie die Durchschnittstemperatur. Das Artensterben schreitet voran, ebenso die Ungleichverteilung von Reichtum auf der Welt. Aus diesem Fakt folgt aber nicht, dass automatisch ein Lösungsweg vorgeschrieben ist, so sinnvoll und vernünftig er auch sein mag. So tickt der demokratische Apparat leider nicht, dass er rational die Fakten analyisiert und dann final entscheidet. Es ist legitim, die Handlungsweise in Frage zu stellen, sie gesellschaftlich zu diskutieren und eben nicht rational zu entscheiden.

Beharrt man auf der moralischen Position, so erzeugt man beim Gegenüber eher Trotz und setzt sich dem Vorwurf aus, moralische Positionen als „Totschlagargument“ zu benutzen. Das funktioniert übrigens in beide Richtungen. Der Vorwurf, dass der andere mit moralischen Maßstäben an ein Problem herangeht, kann auch als Gegenargument benutzt werden, um die durchaus rationalen Aspekte des Argumentes zu entkräften. Mittlerweile gibt es gleichsam ein Muster, die einen pochen auf die moralische Sichtweise, die anderen sehen jeden Bezug zur Moral als Schwäche. Dieses Schema ist fast noch toxischer als die Einteilung in links und rechts. Ein Argument, das sich auf moralische Grundwerte bezieht ist immer ein Appell, jegliche Zweifel aufzugeben, um für das Gute einzustehen.

Wenn aber die zugrunde liegenden Fakten anders bewertet werden, fühlt man sich zu Unrecht unter Druck gesetzt. Kann eine moralische Position deshalb nicht als Argument dienen? Ich meine nein, aber es lohnt sich eher, basierend auf einem gemeinsamen Faktenverständnis nach übereinstimmenden Zielen zu suchen, ohne die Frage nach dem „Warum“ in den Vordergrund zu stellen. Die Frage “Warum“ wird oft mit moralischen Kategorien beantwortet, die Frage nach dem „Wohin“ und dem „Wie“ können auch ohne diese Kategorie rein rational diskutiert werden.

Jede Form von moralischer Diskussion erzeugt eine Tendenz zur Emotionalität und eventuell zu Trotz. Vernunft ist aber das einzige Mittel, um in unserer komplexen Wert sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Dazu reicht oft eine simple Kausalitätsbetrachtung nicht aus, da sich viele heutige Probleme nicht mehr durch einfache “wenn-dann“ Beziehungen verstehen lassen. Es gibt dazu immer mehr Untersuchungen (Zum Beispiel das Buch von Maja Göbel „Wir können auch anders“ oder das Buch von Sandra Mitchell „Komplexitäten“ was ich schon in einem anderen Kommentar erwähnt habe). Ein Dilemma der heutigen Lage ist es, dass es deutlich schwieriger ist, in einer Demokratie über systemische Zusammenhänge zu debattieren, denn dazu braucht es viel Zeit, Wissen und Verständnis. Deswegen sind politische Antworten oft sehr vereinfachend und es besteht die Gefahr, bei der Lösung zu simpel zu denken. Die Grünen stehen in dem Ruf, kompliziert und abgehoben zu argumentieren; das könnte auch daran liegen, dass es die einfache und verständliche Lösung in unser verwobenen Welt nicht mehr gibt.

“Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung, und die ist die falsche.”

Umberto Eco, Foucault’s Pendulum

(1) Wenn meine Kommentare jetzt von einer großen Menge gelesen würden, erwarte ich den Einwand „Aber bei der Corona-Infektion hat die Impfung doch gar nicht andere vor der Ansteckung geschützt“. Stimmt, weil die Infektion nicht verhindert wurde, sondern schwere Infektionsverläufe, mithin auch Geimpfte andere anstecken konnten. Aber da diese Daten nicht sofort zu erheben waren, wählte man – ie auch in anderen Situationen eine „Auf der sicheren Seite“ Strategie, gesellschaftlich schon zu verstehen.

-

Journalismus in der Krise? Zum Buch von Julia Ruhs

Zum Hörbuch von Julia Ruhs „Links-Grüne Meinungsmacht“

Wer ist Julia Ruhs? In den bewegten Zeiten der medialen Aufgeregtheit vielleicht schon wieder aus dem Augenmerk verschwunden. Es ab vor einiger Zeit die Aufregung um sie, als der NDR sie wegen massiver Kritik – auch aus ihrer Redaktion – von der Moderation der Sendung „Klar“ ausschloss, mit dem die ARD einem breiteren politischen Spektrum Raum geben wollte. Nun darf Frau Ruhs nur noch im BR moderieren. Da ich mich in letzter Zeit mit dem Thema Öffentlichkeit und Medien beschäftige (siehe auch meine Videopräsentation) wollte ich mir die Argumentation von Frau Ruhs genauer anhören. Das ist mein insgesamt zweites Hörbuch, sonst bevorzuge ich eher Papier oder e-Papier.

Ein Problem bei Hörbüchern ist es, dass das Zurückblättern und Strukturieren des Gehörten nicht gut funktioniert. Deswegen ist dieser Kommentar eher ein Eindruck, keine echte Analyse und man sollte sich selbst ein Bild machen. Was ist mir also „hängengeblieben“? Die grobe Argumentation läßt sich wohl wie folgt zusammenfassen. Journalisten sind aufgrund verschiedener Einflüsse hauptsächlich links-grün beeinflusst, weil sie 1. selbst dieser Einstellung nahestehen 2. Der Medienapparat ein Auswahlmechanismus darstellt, der diese Haltung begünstigt 3. Weil Journalismus an Relevanz in der Gesellschaft verliert, und damit ein „gesinnungsmotivierter“ Journalismus in den Fordergrund gespült wird. Journalisten haben häufig eine gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung mit Studium und sind zu gebildet, um die Situation und Meinung der Gesellschaft abzubilden. 4. Deswegen ist es nur konsequent, wenn sich angesichts der technischen Möglichkeiten alternative Medienformen und -macher entwickeln, die diese „Abbildungslücke“ auffüllen. 5. Eine Demokratisierung der Medienlandschaft wird von Frau Ruhs begrüßt. So weit ein grober Abriss, gerne Kommentare, falls meine Zusammenfassung nicht trifft.

An all diesen Kritikpunkten ist natürlich etwas dran, insofern absolut bedenkenswert. Natürlich kommt jetzt ein „aber“ von mir, was ich im Folgenden begründen will. Schon im Titel des Buches offenbart sich eine Schwäche, der Schwerpunkt auf die Meinungsäußerung. Sehr ausführlich werden Leserinnenzuschriften über Instagram und Kommentare zitiert, die sehr abheben, dass es vor allem um die freie und unbeeinflusste Meinungsäußerung geht. Aber die Publizierung von Meinungen ist nicht die einzige Aufgabe von Journalistinnen. Es geht nicht darum, Meinungen zu verbreiten, sondern allenfalls Argumente, wenn nicht gar Fakten. Nun kann man trefflich darüber streiten, was Fakten sind, und Frau Ruhs weist darauf mehrfach hin, das es in der heutigen Medienwelt nicht klassisch um Wahrheit gehen kann, jede Auswahl von Fakten beeinflusst die dahinter liegende Aussage. Aus der Schwierigkeit, Fakten zu einer “gültigen Wahrheit“ zu verknüpfen, abzuleiten, das es der Fakten nicht mehr bedarf, endet jedoch in Beliebigkeit. „Eine Meinung ist kein Argument“ gilt. Insbesondere die klassischen Reizthemen der öffentlichen Debatte haben eine Faktenbasis, die sich nicht einfach ignorieren läßt, so wie der Klimawandel und Corona. Man kann die Fakten dazu natürlich interpretieren, aber eine Leugnung der Effekte ist kein haltbares Argument mehr, auch wenn man diese Meinung natürlich haben kann. Fakten sind heute häufig eine Wahrscheinlichkeitsaussage, was jedoch kein Grund ist, mit Maßnahmen zu warten, bis man absolute Gewissheit hat. Gesellschaftliche Entscheidungen sind zum einen immer Entscheidungen unter Unsicherheit, zum anderen nur schwer mit Experimenten vorzubereiten.

Man stelle sich vor, man öffnet deren Beruf des Arztes für jeden, egal, ob er ihn gelernt hat oder nicht, schließlich kann man ja darauf vertrauen, dass er sich das selbst beigebracht hat. Das ist eine absurde Vorstellung. Ich bin froh, wenn die Journalistin es gelernt hat, wie man Fakten einordnet, welche Quellen einem zur Verfügung stehen, es auch gelernt hat, sich in neue Materie einzuarbeiten. Im Journalismus haben sich Mechanismen der Qualitätssicherung etabliert, Redaktionen, Quellenverifikation, Transparenzhinweise und andere Praktiken. Ähnlich wie in der Wissenschaft gibt es Peer-Reviews und Selbstverpflichtungen. Und genau wie in der Wissenschaft bedeutet das nicht, dass dieses System fehlerlos ist. Frau Ruhs vertraut den alternativen Medien. Sie weist zwar auf mögliche Gefahren hin, aber eine „Demokratisierung“ der Medienlandschaft durch Influencer und alternative Angebote begrüßt sie, auch mit dem Argument der Reichweite. So wie sie oft die voreilige Schlussfolgerung zieht, dass die Zuschriften, die sie erhält, ein realistisches Spiegelbild der gesellschaftlichen Stimmung ist. Die alternativen Medien sind nicht nur von dem hehren Ziel der Erweiterung des Debattenraumes motiviert, sondern auch von dahinter liegenden ökonomischen und politischen Interessen.

Nun ein Kommentar zur Form und Formulierung des Buches. Ich empfand es als anstrengend, den Gedankengängen zu folgen, vor allem, weil sich nicht nur in den zitieren Kommentaren, sondern auch in der Argumentation der Autorin eine latente Aggressivität zeigt, die den Meinungsschutz häufig so interpretiert, als wäre jedes Gegenargument und jede Forderung nach Belegen für Behauptungen schon ein Angriff auf die Meinungsfreiheit selbst. Was den links-grünen Meinungsmachern vorgeworfen wird, wird hier selbst praktiziert. Die Meinungsäußerung nicht als Einladung zum Austausch und Debattieren von Fakten und Positionen zu sehen, sondern als sakrosankte, schützenswerte Äußerung von Persönlichkeit. Natürlich kann mein Eindruck auch durch einen psychologischen Effekt entstanden sein, den Frau Ruhs im Buch erwähnt, und der mich angesprochen hat – den Effekt der Reaktanz. Copilot definiert Reaktanz wie folgt:

„Reaktanz in der Psychologie bezeichnet den inneren Widerstand gegen Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Sie tritt auf, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit bedroht oder eingeschränkt wird.

Reaktion: Die betroffene Person reagiert oft mit Trotz oder Widerstand – sie möchte gerade das tun, was verboten wurde, oder lehnt das ab, was ihr aufgezwungen wird. Das, was verboten oder eingeschränkt wurde, erscheint plötzlich besonders attraktiv. Menschen tun „erst recht“ das Verbotene, um ihre Autonomie zu demonstrieren.“

Für mich ist dieser Aspekt durchaus ein guter Rat für beide Seiten, links-grün und rechts-konservativ. In der Auseinandersetzung um ein Thema reagiert jede Seite auf Argumente mit einem Reflex zum Widerstand. Nur ist das eben kein Fakt, kein Argument. Die Debatte sollte diesen Reflex durch eine angemessene Gestaltung zu überwinden versuchen. Wie gestalte ich meine Kommunikation so, das ich es vermeide, bei meinem Gegenüber den Effekt der Reaktanz auszulösen. Unabhängig von der politischen Orientierung hat sich in den Zeiten der 140 Zeichen Twitter oder X Meinungsäußerung und der Shitstorm-Kultur hier etwas verschoben, was sicher zur gegenwärtigen Situation beigetragen hat.

Ich bin übrigens auch kein Journalist, bemühe mich um direkte Quellenangaben und Transparenz. Meine Webseite ist insofern natürlich auch eine alternative Form von öffentlicher Meinungsäußerung.

-

Der Preis der Demokratie – Warum man mit der AfD streiten muss

Wie geht man mit einer gesichert verfassungsfeindlichen Partei in einer Demokratie um? Kann es sein, dass die im Grundgesetz angelegten Schutzmechanismen zu stumpf sind, um die Verfassung vor ihren Feinden zu schützen? Von „Brandmauer“ bis Verbot wird politisch viel versucht. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, hat einen umstrittenen Weg gewählt, die direkte Auseinandersetzung. Der Schritt selbst war umstritten, und jetzt benutzen die Gegner eines solchen Vorgehens die üblichen Mittel, um diese Entscheidung nachträglich zu diskreditieren. Sie weisen darauf hin, wie teuer das doch alles war [1].

Das ist mittlerweile ja ein beliebtes Argumentationsmuster, „das kostet zu viel Geld“: Bürgergeld, Flüchtlinge, Rentnerinnen, Kranke… Alles kostet was und das ist erstmal schlecht. Der Bundestag ist zu groß, „was das alles kostet“. Die Anfrage der SPD-Landtagsfraktion nach den Kosten des Streitgespräches zwischen Palmer und dem AfD-Landeschef ergab eine Summe von mehreren hunderttausend Euro für den Schutz der Teilnehmenden durch die Polizei. Auch innerhalb der Partei, die Palmer nahesteht, gibt es Kritik an dem Diskursversuch. Meine Sicht auf diese Aktion ist eine andere, ich glaube dass es diesen Diskurs braucht. Nicht als einzige Maßnahme, aber als eine unter vielen anderen. Ohne die argumentative Auseinandersetzung ist eine Demokratie nicht durch die Öffentlichkeit legitimiert. Das Beispiel der SPD Anfrage macht deutlich, dass wir argumentativ verarmen.

Wir können nur noch ökonomisch argumentieren, zu mindestens muss es immer einen ökonomischen Bezug haben. Natürlich ist dieser Aspekt wichtig, aber er wird zum einzigen Kriterium von Entscheidungen hochstilisiert. Die Diskreditierung von Umweltbewustsein, Menschenrechten und Verteilungsgerechtigkeit als „links-grün versiffte“ Themen schreitet seit der letzten Bundestagswahl voran. Die Wirtschaft ist in Gefahr, und damit Deutschland. Vorfahrt für die Automobilbranche und neue Kraftwerke, die Schlote müssen rauchen denn schließlich droht die De-Industrialisierung. Es wäre zwar angemessen, die Wirtschaft auf ihre eigene Verantwortung hinzuweisen und Kreativität einzufordern, aber vor lauter Abgas-Tricks und Cum-Ex Betrügereien kommt man als DAX-Vorstand ja gar nicht mehr dazu, sich den Markt anzuschauen. Fragt man Copilot nach dem Umsatz der Automobil-Branche, so werden 75-80% des Umsatzes deutsche Automobilhersteller im Ausland gemacht. Über 40% entfallen dabei auf China. Da hat unsere Autobranche wohl etwas verschlafen, aber da ruft man am besten einfach beim Kanzler an, schließlich ist man ja systemrelevant mit immerhin mehr al 700.000 Arbeitsplätzen. Neue Ideen braucht es da nicht..

Es wird unsere Staatsfinanzen sicher retten, wenn wir bei den geschätzten 3% von Totalverweigerern unter den Bürgergeld-Empfängern jetzt endlich mal die Daumenschrauben anlegen. Wir müssen eben der Wirtschaft wieder mehr Raum für Subventionen geben, mit denen der Staat das Industrie-Museum am Leben halten kann. Der Klimawandel läßt sich leider nicht weg sparen, vor allem nicht zugunsten einer Technologieoffenheit, die auch der Dampfmaschine und dem vom Pferd gezogenen Pflug die staatliche Förderung nicht entziehen will, über Dienstwagenprivileg und Autogipfel mit dem Kanzler.

Das faktenbasierte Argument wird gern zugunsten der freien – auch argumentenfreien – Meinungsäußerung in die akademische Blase verdammt. Wenn moderne Wissenschaft eine Wahrscheinlichkeitsaussage ist, kann man anfangen, an den Lottogewinn zu glauben – der Klimawandel wird schon nicht so schlimm werden.

Die Tübinger SPD-Landtagsabgeordnete beklagt, dass die „hohen Kosten (…) ohne Not herbeigeführt [wurden]“. Ich finde, wie Herr Palmer, dass man die Kosten notwendigerweise in Kauf nehmen muss. Der Versuch, sich mit der AfD auseinander zu setzen, ist riskant, vielleicht sogar nicht gelungen. Ihn aus Kostengründen nicht zu wagen, wäre aber armselig und einer Demokratie nicht würdig. Jedes Hochrisiko-Fußballspiel ist teurer. Und es könnte teurer werden, wenn wir anfangen, uns unsere Demokratie zu sparen.

[1] Artikel in der Böblinger Kreiszeitung zur Anfrage der SPD im Landtag, der Schutz der Veranstaltung „kostet den Steuerzahler mehrere Hunderttausenden Euro“ . Leider hinter Bezahlvorhang.

Bildnachweis: SWR Bericht über die Debatte

-

Podcast: Verfassende Urteile

Hat etwas gedauert, aber hier ein neuer Podcast zu einem Buch, was ich gelesen habe. Hört einfach mal rein.

-

Die Mitte muss sich entscheiden – Für die Mitte

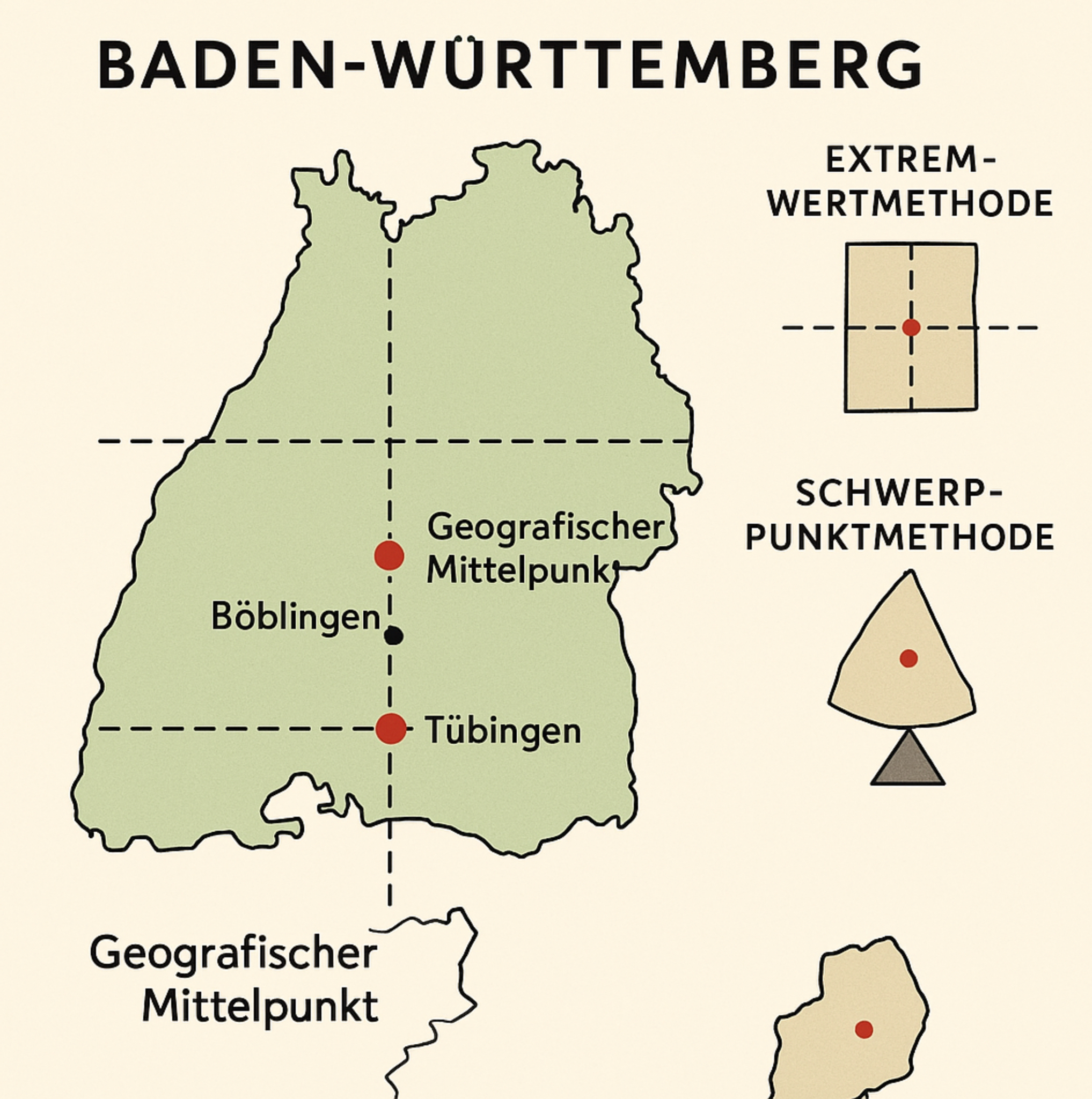

🧭 Der Mittelpunkt von Baden-Württemberg ist ein spannendes Thema – denn es gibt tatsächlich zwei verschiedene Mittelpunkte, je nach Berechnungsmethode:

📍 1. Geografischer Mittelpunkt in Böblingen

• Lage: Im Hörnleswald bei Böblingen

• Koordinaten: 48° 39′ 43″ N, 9° 00′ 14″ E

• Berechnung: Extremwertmethode – basiert auf den äußersten Punkten des Bundeslandes (Nord, Süd, Ost, West) und deren Mittelwert

• Markierung: Seit 2017 durch eine Sandsteinstele gekennzeichnet

📍 2. Schwerpunkt-Mittelpunkt in Tübingen

• Lage: In einem Wäldchen namens Elysium, nahe dem Botanischen Garten

• Berechnung: Schwerpunktmethode – stellt den Punkt dar, an dem die ausgeschnittene Landmasse von Baden-Württemberg ausbalanciert werden könnte A

• Markierung: Ein 3 Tonnen schwerer Steinkegel mit 11,5° Neigung, symbolisch für die Erdachsenneigung

Beide Orte sind als Ausflugsziele beliebt und bieten schöne Wanderwege. Du wohnst ja in Böblingen – der Hörnleswald ist also direkt um die Ecke.

Das sagt mir Copilot zur Bestimmung des Mittelpunktes von Baden-Württemberg.

Die Bestimmung der Mitte hängt von der Definition der Mitte ab. Das gilt auch für die Definition der politischen Mitte. Die Mitte ist ein Bereich zwischen Links und Rechts, aber die Grenzen sind fließend. In einem früheren Blog „worauf sich eine parteiübergreifende Mitte einigen könnte“ habe ich meine Sicht auf einige Grundpfeiler der Mitte beschrieben, die neue Bundesregierung ist seit dem Schreiben diese Blogs schon recht aktiv geworden, nicht immer mit Erfolg. In der Diskussion um die Ausrichtung der Politik und wie man die Mitte zurückgewinnen will, bekommt man den Eindruck, dass es vielleicht gar keine Mitte mehr gibt. Auch Robert Habeck hat sich ins seinen – wie ich finde – bitteren Abschiedsworten dahingehend geäußert.

Gibt es die Mitte also nicht mehr, oder zumindestens nicht so viel Mitte wie bisher? Man könnte den Eindruck gewinnen. Wenn man die traditionelle Zuordnung von Parteien im links-rechts Spektrum als Grundlage nimmt, läßt sich an den Wahlergebnissen ablesen, das die Parteien der Mitte an Zustimmung verlieren, die Parteien am linken und rechten Rand aber gewinnen. In privaten Gesprächen in meinem Umfeld – meiner Blase – ist es noch nicht so ausgeprägt, in den Kommentaren in Zeitungen und den öffentlich/rechtlichen Medien polarisiert sich die Sprache allerdings schon, man ist für oder gegen Putin, für oder gegen Israel, Wehrpflicht, Bürgergeld, Schulden, Rentenreform, Steuererhöhungen, Klimawandel…

Diese Äußerungen sind in erster Linie eine Positionsbeschreibung, die häufig mit einer Annahme über einen Konsens verknüpft ist. Das ist die Position der Friedenswilligen, der Humanität, der ökonomischen Notwendigkeiten, der sozialen Gerechtigkeit, der Vernunft, der wissenschaftlichen Einsicht… Ich habe schon zweimal eine offene Liste gekennzeichnet, mit der Interpunktion … Das soll eine Anregung zum Weiterdenken sein, oder aber auch ein Hinweis darauf, dass der Schreibende davon ausgeht, dass es genügend Beispiele gibt, um die Idee selbständig zu erfassen. Diese Offenheit ist im öffentlichen Diskurs immer seltener geworden, es gibt einen Zwang zur Eindeutigkeit. Die Verortung in der Mitte ist politisch häufig ein „sowohl-als-auch“, die Position mahnt zur Überlegung, bevor man sich für links oder rechts entscheidet. Jede Sachfrage kann für sich entschieden werden, ohne die Mitte wirklich zu verlassen. Eine solche Position der Positionierungsverweigerung wird von ideologisch geprägten Menschen verachtet. Dabei ist dieser Ansatz der Erkenntnis geschuldet, dass die Komplexität der heutigen Welt eben nicht durch eine geschlossene Ideologie erfasst werden kann. Ob sozial oder konservativ, links- oder rechtsradikal, von einer ideologischen Position aus betrachtet wird plötzlich alles erklärbar, einfach erklärbar. Fakten werden in den Kontext der zugrunde liegende Ideologie gestellt, als Beweis einer Position.

So verlockend dies sein mag, es behindert den fairen Austausch von Argumenten. Wenn es eine Zeit der einfachen Erklärungen jemals gab, dann ist sie schon lange vorbei. Heutige Entscheidungen sind immer Entscheidungen unter Unsicherheit. Robert Habeck hat in seinem Kommentar zum Rückzug aus der Politik klargemacht, dass er im jetzigen politischen Umfeld keine Chance sieht, einen Diskurs unter Unischerheit zu führen. Angesichts der persönlichen Anfeindungen, die er erfahren hat, vielleicht verständlich. Wenn aber der politische Diskurs nur mit unbeirrter Ideologie-Gewissheit über einen unüberbrückbaren Graben geführt wird, dann haben wir bald Verhältnisse wie in den USA. Es muss möglich sein, sich in der Mitte verorten zu können, den Graben zu überbrücken. Notfalls muss man dafür das Risiko eingehen, seine Sichtweise und Position zu verändern. Das dies gesellschaftlich möglich ist, daran muss ich trotz des momentanen politischen Kulturverfalls glauben und es zur Grundlage meiner Diskurskultur machen.

-

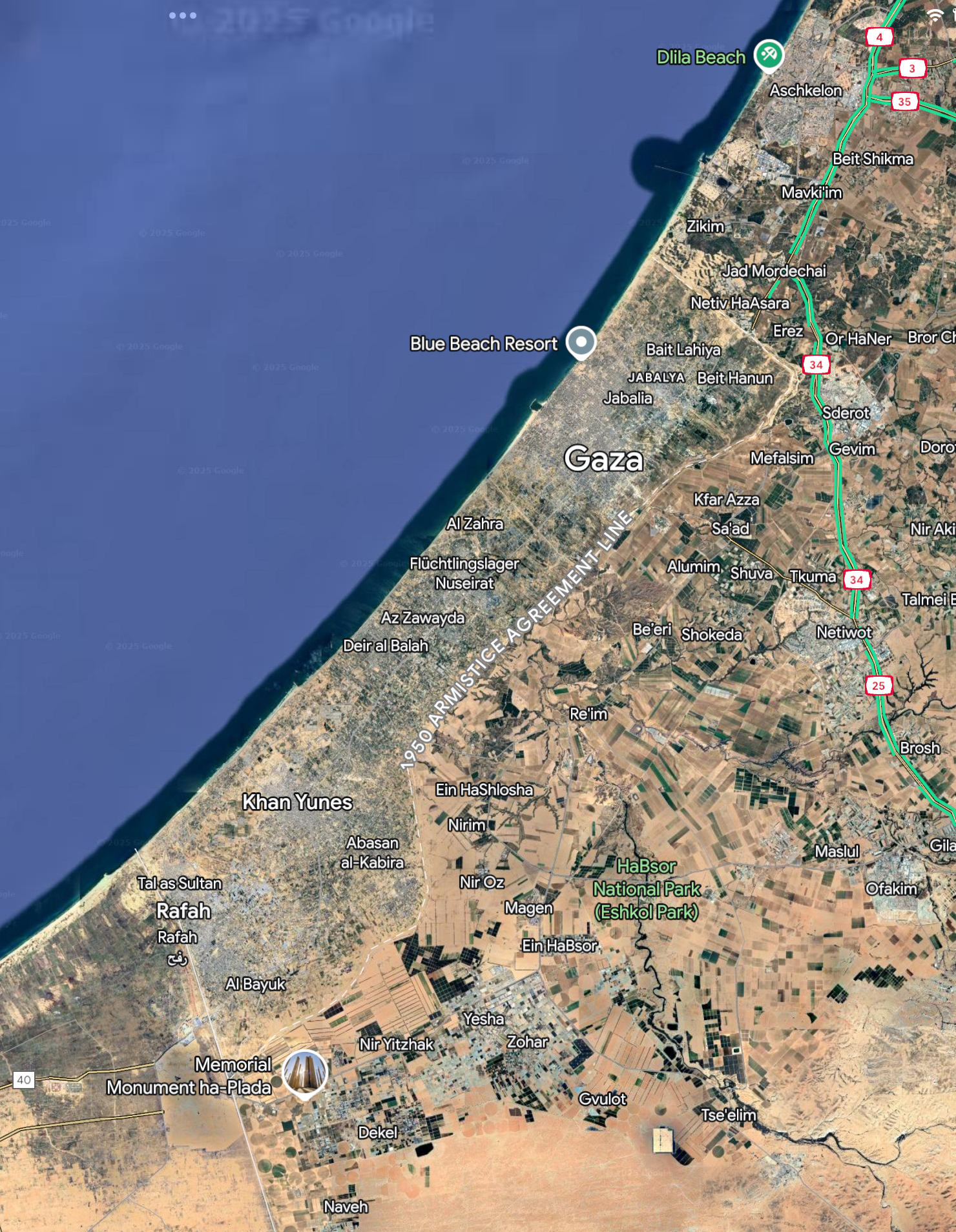

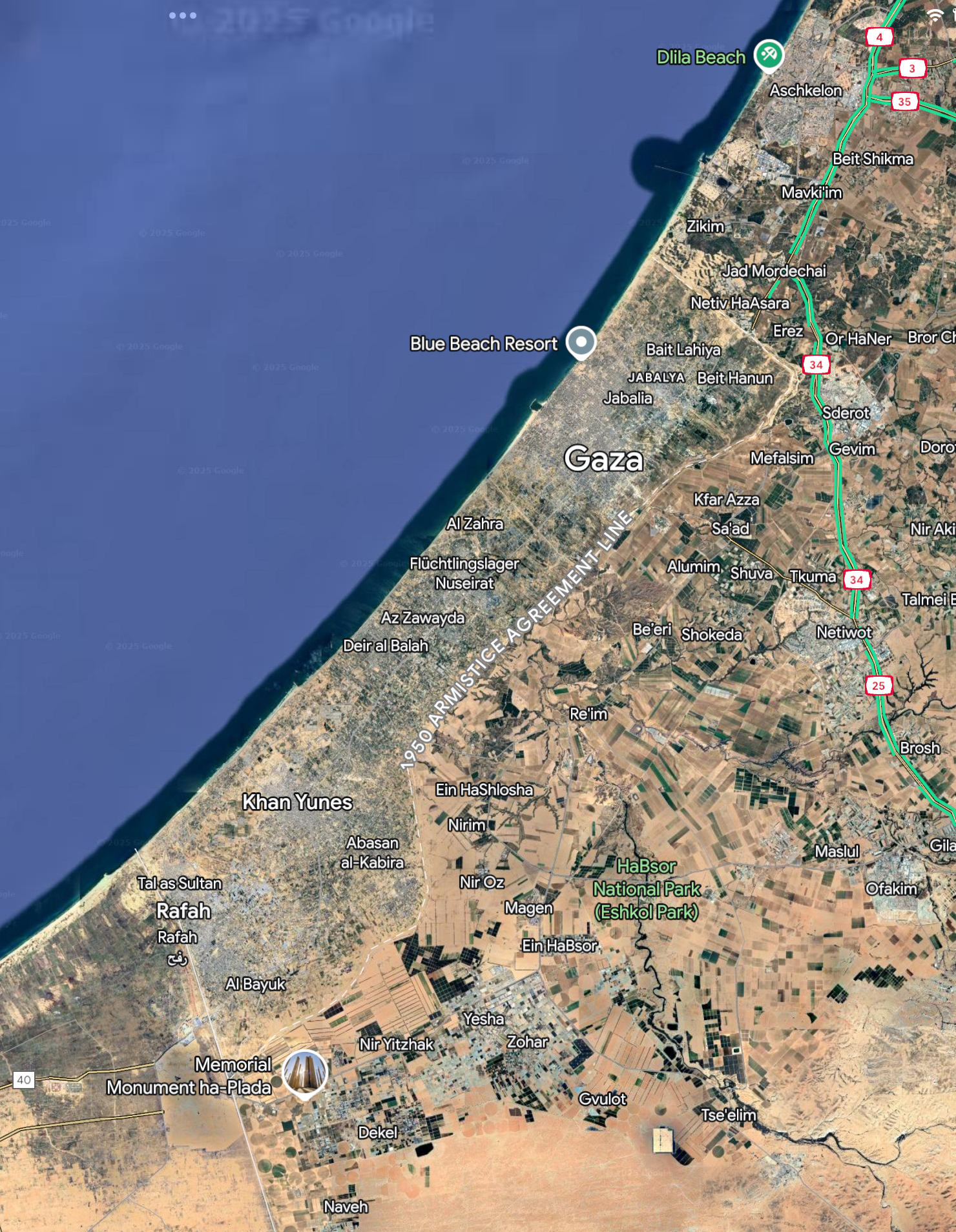

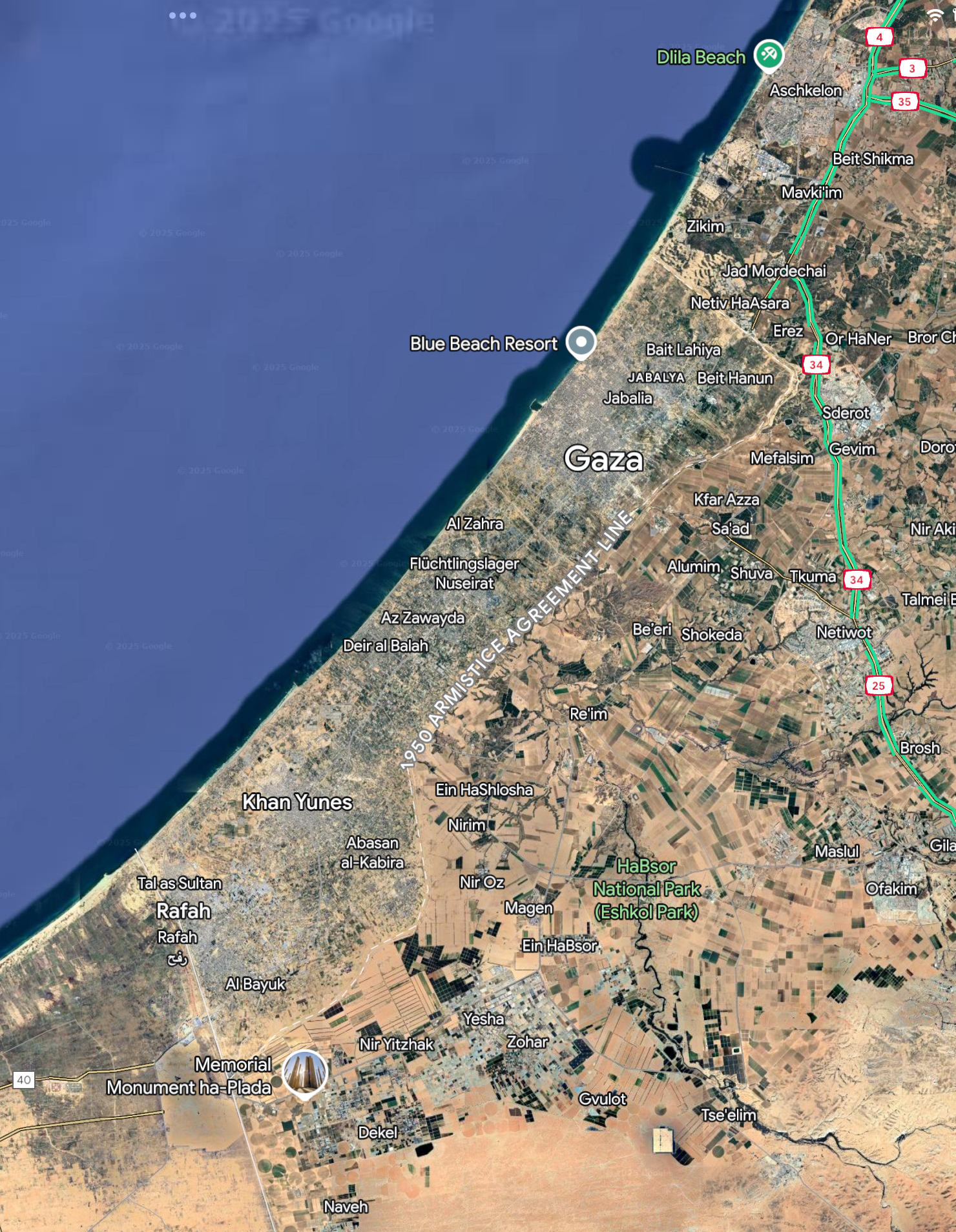

Teil IV: Der Gaza-Konflikt – Israel und Deutschland, persönlich

Ich habe in der Grundschule versehentlich beinahe einen Mitschüler verletzt, eine große Turnmatte stürzte nach einer unbedachten Toberei von mir von der Wand direkt auf den Jungen. Das Geschrei in der Turnhalle und die Vorwürfe mir gegenüber waren groß. Im ersten Moment, als noch nicht klar war, wie schlimm es ist, schoss mir durch den Kopf, dass es allein meine Verantwortung war, wenn es schlimme Konsequenzen gegeben hätte. Ich erinnere mich, dass es im Umgang mit dem Jungen später immer eine merkwürdige Zwiespältigkeit gab. Zum einen eine erhöhte Aufmerksamkeit in der Hoffnung auf ein Wort der Vergebung, zum Anderen eine Schroffheit und Ablehnung, weil der Anblick des Jungen mich immer an den beschämenden Moment und die Schuld erinnerte. So geht es uns Deutschen mit Israel, obwohl hier die Schuld nicht aus einer unbedachte Bewegung, sondern aus einer von tiefem Hass gespeisten Vernichtungsabsicht erwuchs.

(mehr …) -

Zur Kasse, bitte – Bildbetrachtung eines LinkedIn Beitrages

Das obige Bild habe ich von LinkedIn als Beitrag vorgeschlagen bekommen, weil einer meiner entfernten Kontakte dazu applaudiert hat. Zunächst fand ich den Zusammenhang zwischen Bild und Text irritierend. Mir war der Zusammenhang nicht klar. Eine Küche, eine Frau mit Schürze, viele Blumen. Wenn man möchte, kann man sich die Lockenwickler im Haar der Frau vorstellen, mit denen sie sich für ihren Mann hübsch gemacht hat, fünfziger Jahre Stil. Und dann der Text: „Der Staat muss mir nicht unter die Arme greifen, es reicht, wenn er die Hände aus meinen Taschen lässt.“ (Interpunktion von mir ergänzt). Alles in Großbuchstaben. Was soll mir diese Nachricht sagen?

(mehr …) -

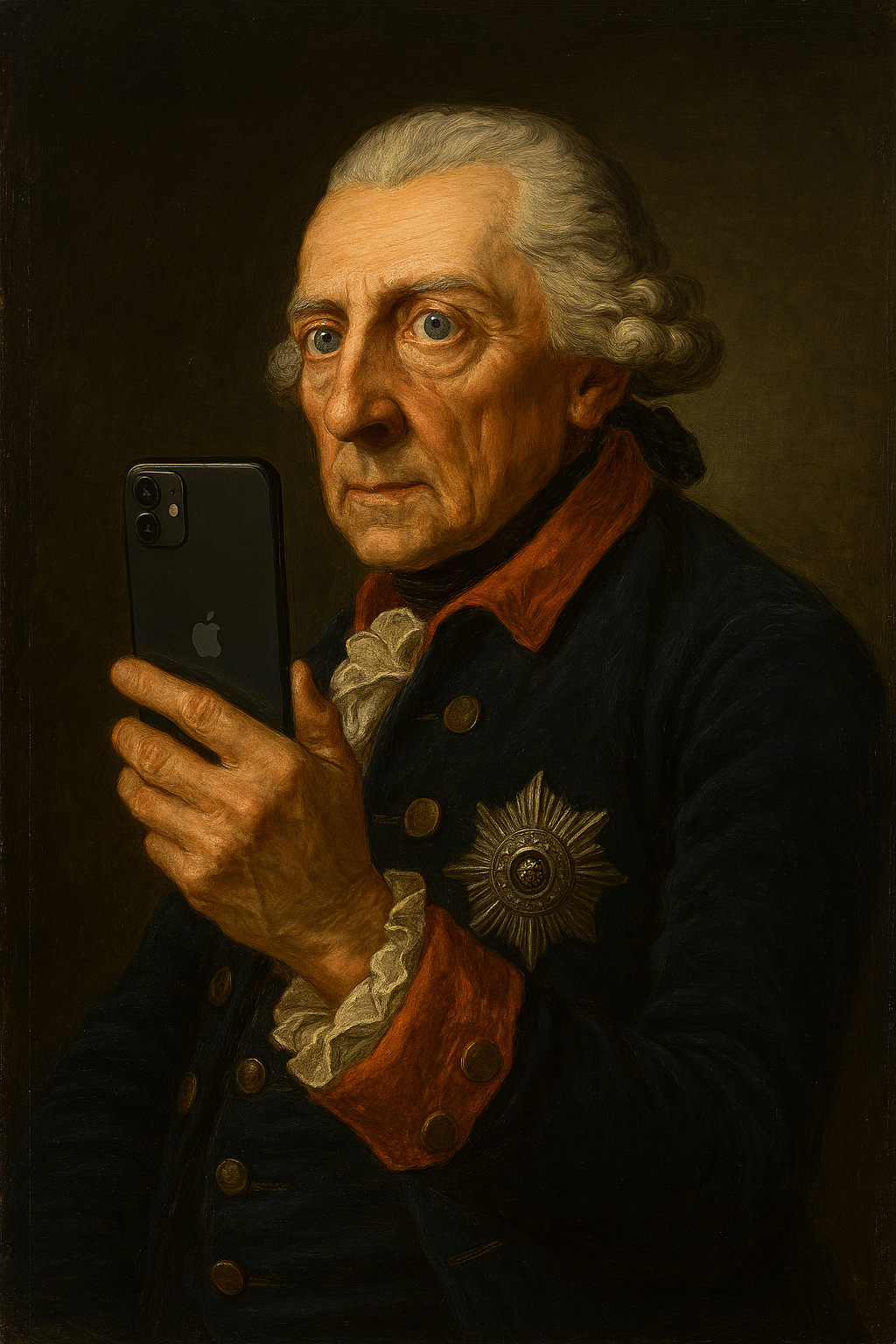

Einfach mal die Klappe halten? Kritik an den Sozialen Medien von 1784

„In einem Rescript Friedrich II. aus dem Jahr 1784 heißt es. Eine Privatperson ist nicht berechtigt, über Handlung, das Verfahren, die Gesetze, Maßregeln und Anordnungen der Souveräne und Höfe. ihrer Staatsbedienten, Kollegien und Gerichtsgehöfe öffentliche, sogar tadelnde Urteile zu fällen oder davon Nachrichten, die ihr zukommen, bekanntzumachen oder durch den Druck zu verbreiten. Eine Privatperson ist auch zu deren Beurteilung gar nicht fähig, da es ihr an der vollständigen Kenntnis der Umstände und Motive fehlt.“ [Zitat nach Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit, S.84]

„In einem Rescript Friedrich II. aus dem Jahr 1784 heißt es. Eine Privatperson ist nicht berechtigt, über Handlung, das Verfahren, die Gesetze, Maßregeln und Anordnungen der Souveräne und Höfe. ihrer Staatsbedienten, Kollegien und Gerichtsgehöfe öffentliche, sogar tadelnde Urteile zu fällen oder davon Nachrichten, die ihr zukommen, bekanntzumachen oder durch den Druck zu verbreiten. Eine Privatperson ist auch zu deren Beurteilung gar nicht fähig, da es ihr an der vollständigen Kenntnis der Umstände und Motive fehlt.“ [Zitat nach Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit, S.84]Als ich dieses Zitat las, kam mir unmittelbar der Gedanke an die sozialen Medien, die zusehends die traditionellen Medien ersetzen. Bei X, Instagram und Facebook schreiben Amateure was immer sie denken, die Grenzen zwischen Journalismus und Dilettantismus sind fließend. Auch ich mit meinem Blog könnte vielleicht dazu gehören, aber ich hoffe, der Titel und das Format machen hinreichend deutlich, dass auf meiner Seite persönliche Äußerungen ohne den Anspruch von journalistischer Qualität stehen, auch wenn ich mir Mühe gebe. Aber beim genaueren Nachdenken kamen dann schon Zweifel auf, in wie weit das Zitat zutrifft auf unsere Medien- und Internetwelt.

(mehr …) -

Leistung muss sich wieder lohnen – echt jetzt?

Sagt man den Satz „Leistung muss sich wieder lohnen“ so kann man im allgemeinen mit großer Zustimmung rechnen. Das ist schließlich nur fair, wer viel leistet, soll dafür auch belohnt werden.Wenn man aber genauer hinschaut, dann wird es plötzlich zweifelhaft, ob eine Gesellschaft, die nach diesem Prinzip gestaltet ist, wirklich lebenswert ist. Dazu habe ich einen interessanten Podcast gehört, auf den sich mein Kommentar bezieht [1]. Insbesondere angesichts einer intensiv geführten Debatte um Bürgergeld und Gerechtigkeit sollte dem Stereotyp der gerechten Leistungshonorierung nicht einfach zugestimmt werden.

(mehr …) -

Teil III Der Gaza-Konflikt – Ein gerechter Krieg?

In meinem ersten Beitrag zu dem Thema stellten sich mir drei Fragen.

Meine Position zu dem Konflikt habe ich noch nicht gefunden. Für mich stellen sich die folgenden Fragen:

- Führt die israelische Regierung mit angemessenen Mitteln einen Verteidigungskrieg gegen die Hamas, angesichts der Tatsache, dass die Hamas alle völkerrechtlichen Spielregeln missachtet?

- Hat die israelische Regierung das Recht, internationale Absprachen zu brechen, wie in der Siedlungspolitik?

- Ist der im Raum stehende Vorwurf von Antisemitismus bei der Diskussion dieses Krieges generell berechtigt?

Die Frage nach den angemessenen Mitteln will ich in diesem Beitrag bedenken. Natürlich ist die Frage so komplex, dass ich nicht den Anspruch haben kann, eine allgemeingültige Entscheidung trefffen zu können. Aber basierend auf verschiedenen Quellen eine persönlichliche Einstellung zu formulieren, muss möglich sein. Mein Verständnis von den Ereignissen des 7.Oktobers und der Reaktion des israelischen Staates auf den Angriff basiert auf dem Teil II [1 Blog Teil II] meiner kleinen Blog-Serie. Neben anderen Quellen dient mir das Buch “Gibt es einen gerechten Krieg“ von Reinhold Schmücker als Richtschnur [2 Schmücker].

(mehr …) -

Wenn eine Fahne ein Gebäude aufwertet

Der Bundeskanzler hat zu der Entscheidung von Julia Klöckner, am Christopher Street Day die Regenbogenflagge über dem Bundestag zu verbieten, einen Kommentar in der Talkshow von Frau Maischberger abgegeben, der nicht allen gefallen hat. Der Zirkus Charles Knie hat darauf in einer Aktion reagiert. Friedrich Merz hat laut dem Bericht wohl – ich habe die Sendung nicht gesehen – folgendes gesagt: „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt“. Man kann das so oder so sehen. Ich interpretiere den Kommentar von Herrn Merz so, dass die Regenbogenfahne über dem Bundestag das Gebäude herabwürdigt. Ich gehe eigentlich gern in den Zirkus und finde die Leistungen, die dort vollbracht werden, sehr bemerkenswert und beeindruckend, aber ich vermute mal – so wie wohl auch der Zirkus Charles Knie – das es die Aussage herabwürdigend gemeint war. Das kann man auch umdrehen. Mit der richtigen Fahne kann man wohl schlecht beleumundete Gebäude aufwerten. Ich hätte da einen Vorschlag. Vielleicht habt ihr noch andere Vorschläge, welche Gebäude durch eine Fahne aufgewertet werden könnten?

Bildnachweis: Das Bild wurde mit Microsoft Copilot erstellt und hat einen satirischen Hintergrund.

-

Teil II: Der Gaza-Krieg – Was geschehen ist

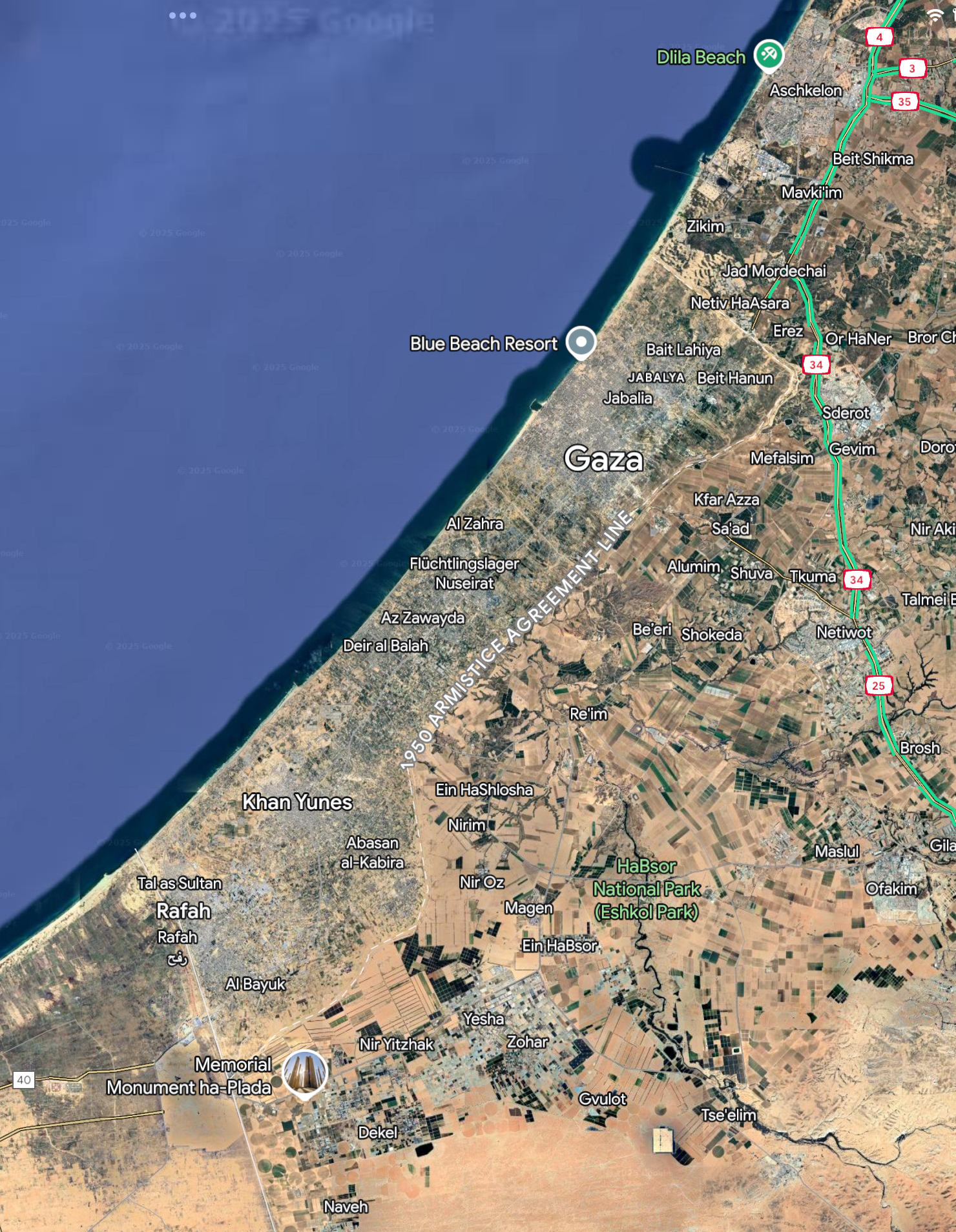

In diesem Teil versuche ich die Ereignisse seit dem 7.Oktober 2023 zu dokumentieren. Ich benutze dabei hauptsächlich die Quellen der UN, neben einem Bericht der Human Rights Watch. Es ist sehr schwer, sich einen Überblick zu verschaffen. Die Ablehnung der UN durch die israelische Regierung und die Vorwürfe der Parteilichkeit machen es schwierig, gleichzeitig sind Äußerungen der palästinensischen Seite schwer zu überprüfen, denn man darf nicht vergessen, dass der Gaza-Streifen von einer Terrororganisation regiert wird. Trotzdem nutze ich die Quellen der UN, denn die UN hat eine lange Geschichte in diesem Konflikt und vertritt auch den völkerrechtlichen Rahmen, der nach dem 2. Weltkrieg als einzige multinationale Organisation die notwendige Orientierung geben kann, vielleicht neben dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

(mehr …) -

„ACAB“ ist vor allem eins – eine abgrundtief dumme Aussage

Die Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard trägt einen Pulli mit der Aufschrift “ACAB“ – steht für “All Cops Are Bastards“ – und wird dafür schwer kritisiert1. Ich finde, diese Kritik ist berechtigt. Die Jugend-Organisationen von Parteien sind selten angepasst, sie haben eine eher radikalere Einstellung zu den Entscheidungen der „Eltern“-Partei. So weit so normal. Aber die Aussage zeigt vor allem eins, die Arroganz von links- und rechtsradikalen Kräften, eine.solche pauschale, ehrverletzende und rechtlich mehrfach beanstandete Aussage treffen zu dürfen. Das ist ein Zeichen einer Debattenkultur, die einer demokratischen Jugendorganisation nicht gut zu Gesicht steht.

(mehr …) -

Teil I: Der Gaza-Konflikt bewegt mich zutiefst, nur was kann ich dazu schreiben?

Im aktuellen Zeitmagazin gibt es einen Bericht über Ahmad Mansour1, einem in Deutschland lebenden palästinensischem Israeli, der als Psychologe mit seinen Ansichten über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas sehr polarisiert. Solche komplexen Geschichten gibt es in diesem Konflikt zuhauf.

Einen Kommentar über den Konflikt zu schreiben gleicht einem Tanz auf der Nadelspitze, zum einen weil er so emotionalisiert ist und zum anderen weil er auf Deutsch geschrieben wird. Das kommt nicht etwa daher, „weil man ja nicht mehr seine Meinung sagen kann“ wie angesichts des Themas nicht nur AfD Anhänger jetzt rufen werden. Es kommt daher, weil wir Deutschen eine historische Verantwortung für dieses tragische Dilemma haben. Trotzdem will ich eine Stellungnahme versuchen, basierend auf dem, was ich darüber weiß.

Der Kommentar ist etwas länger als gewohnt, hoffentlich trotzdem lesenswert

(mehr …) -

Der Unterschied zwischen Zusammenhang und Grund

Der Unterschied zwischen der Korrelation (Zusammenhang) zweier Ereignissen – dem gleichzeitigen Auftreten beider Ereignisse – und einer Kausalität (Grund) – bei der ein Ereignis ein anderes verursacht – ist in Argumentationen sehr wichtig. Bei der Korrelation treten zwei Ereignisse häufiger gleichzeitig auf, als es der Zufall erklärt. Man formuliert dann Sätze wie „Wenn A eintritt, tritt auch B auf“, was logisch nicht korrekt ist. Dieser umgangssprachliche Ausdruck macht aus einem gleichzeitigen Auftreten eine „wenn-dann“ Aussage, die einen ursächlichen Zusammenhang suggeriert. Warum das wichtig ist, wurde mir klar, als ich im Zuge einer Vorbereitung auf einen Artikel genau in diese Falle getappt bin, nämlich den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation nicht zu berücksichtigen.

(mehr …) -

Radikalenerlass 2.0?

Wie weit darf der Staat gehen, um Gefahren für das politische und öffentliche Leben abzuwenden? Angesichts der Einschätzung der AfD als gesichert rechtsextremistisch werden Stimmen laut, die sich um die Wirkung von verfassungsfeindlichen Personen im öffentlichen Dienst sorgen und nach weitergehenden Maßnahmen rufen.

Diese Sorge ist nicht neu, 1972 wurde von Bund und Ländern der sogenannte „Radikalenerlass“ beschlossen1. 1972 war ich noch zu jung, um die Diskussionen mit zu verfolgen, aber ich kann mich daran erinnern, welche Diskussionen geführt wurden, als der Erlass in den Bundesländern wieder aufgehoben wurde. Ab etwa 1983 wichen erste Bundesländer von der bisherigen Praxis ab2.

Es lohnt sich die Erfahrungen der damaligen Zeit ins Gedächtnis zu rufen, um die heutigen Standpunkte mit den damaligen Diskussionsbeiträgen abzugleichen.

(mehr …) -

Wutbürger im Parlament?

Er konnte einem fast leid tun, der Herr Merz. Die Kommentare nach dem ersten Wahlgang im Bundestag reichten von Fassungslosigkeit bis Häme. Auch ich war sehr überrascht und brauchte etwas Zeit, um das für mich einzuordnen. Hier meine Sicht auf das „historische Ereignis“.

Zunächst einmal zu der Einordnung. Das der Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde, ist eine historische Neuheit und schon sehr überraschend. Der Einordnungsversuch von Kanzler Merz im ARD Interview trifft nicht ganz den Kern – so normal es ist, nicht alle Stimmen der Koalition bei der Wahl zu bekommen, so knapp sind die momentanen Mehrheitsverhältnisse. Das größere Problem, was als historisch zu bezeichnen ist, ist aber die Tatsache dass mehr als ein Fünftel der Bevölkerung bei der letzten Bundestagswahl ihre Stimme einer verfassungsfeindlich-rechtsradikalen Partei gegeben hat.

(mehr …)