„In einem Rescript Friedrich II. aus dem Jahr 1784 heißt es. Eine Privatperson ist nicht berechtigt, über Handlung, das Verfahren, die Gesetze, Maßregeln und Anordnungen der Souveräne und Höfe. ihrer Staatsbedienten, Kollegien und Gerichtsgehöfe öffentliche, sogar tadelnde Urteile zu fällen oder davon Nachrichten, die ihr zukommen, bekanntzumachen oder durch den Druck zu verbreiten. Eine Privatperson ist auch zu deren Beurteilung gar nicht fähig, da es ihr an der vollständigen Kenntnis der Umstände und Motive fehlt.“ [Zitat nach Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit, S.84]

„In einem Rescript Friedrich II. aus dem Jahr 1784 heißt es. Eine Privatperson ist nicht berechtigt, über Handlung, das Verfahren, die Gesetze, Maßregeln und Anordnungen der Souveräne und Höfe. ihrer Staatsbedienten, Kollegien und Gerichtsgehöfe öffentliche, sogar tadelnde Urteile zu fällen oder davon Nachrichten, die ihr zukommen, bekanntzumachen oder durch den Druck zu verbreiten. Eine Privatperson ist auch zu deren Beurteilung gar nicht fähig, da es ihr an der vollständigen Kenntnis der Umstände und Motive fehlt.“ [Zitat nach Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit, S.84]

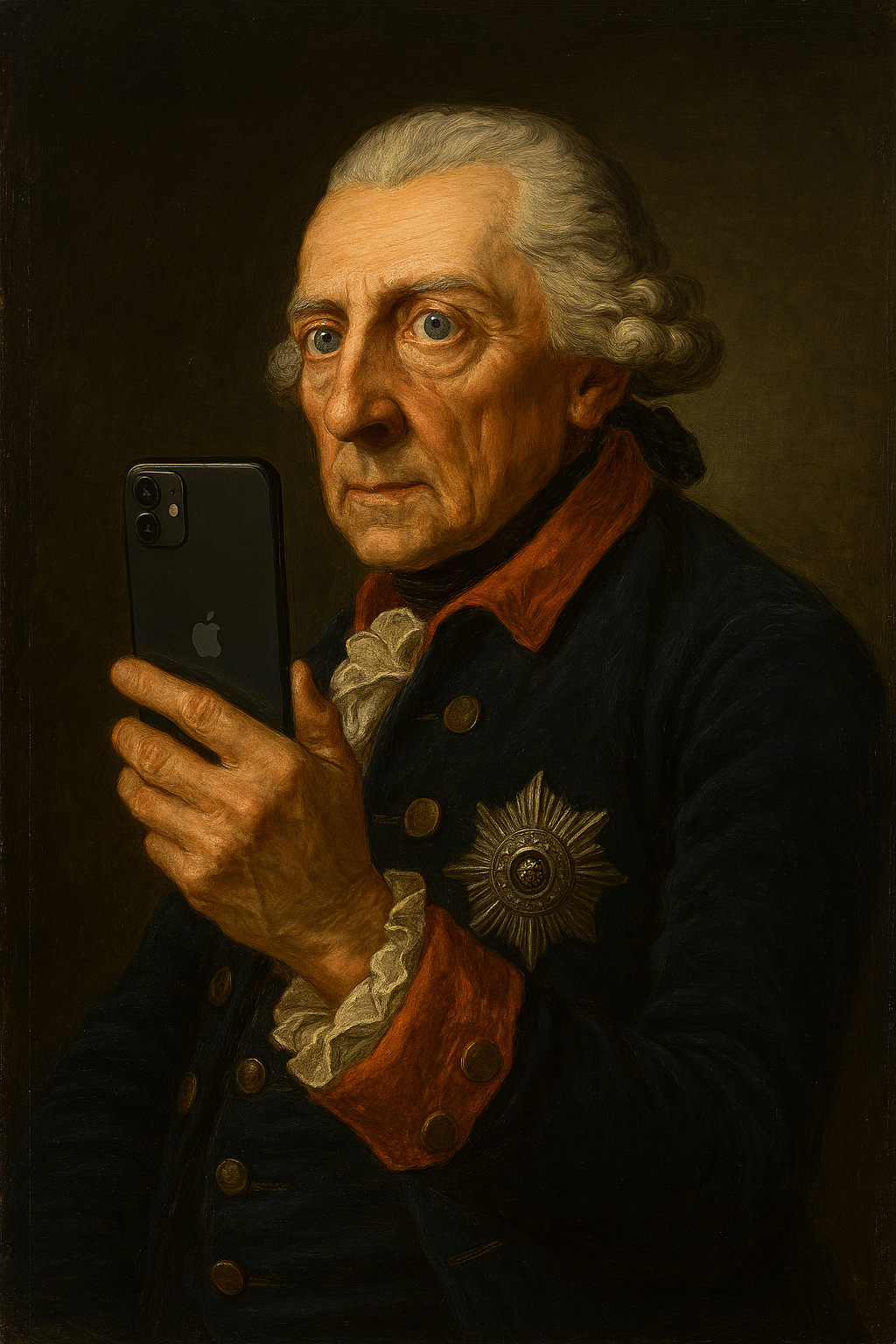

Als ich dieses Zitat las, kam mir unmittelbar der Gedanke an die sozialen Medien, die zusehends die traditionellen Medien ersetzen. Bei X, Instagram und Facebook schreiben Amateure was immer sie denken, die Grenzen zwischen Journalismus und Dilettantismus sind fließend. Auch ich mit meinem Blog könnte vielleicht dazu gehören, aber ich hoffe, der Titel und das Format machen hinreichend deutlich, dass auf meiner Seite persönliche Äußerungen ohne den Anspruch von journalistischer Qualität stehen, auch wenn ich mir Mühe gebe. Aber beim genaueren Nachdenken kamen dann schon Zweifel auf, in wie weit das Zitat zutrifft auf unsere Medien- und Internetwelt.

Fangen wir bei der Analyse des Zitats hinten an, bei dem Satz „Eine Privatperson ist auch zu deren Beurteilung gar nicht fähig, da es ihr an der vollständigen Kenntnis der Umstände und Motive fehlt.“ Zur Zeit Friedrich II. sicher ein gewichtiges Argument. Zum einen war der Bildungsstand der Allgemeinheit deutlich geringer, zum anderen war die Möglichkeit, Entscheidungen der Obrigkeit zu überprüfen schon deswegen eingeschränkt, weil sie nicht öffentlich einsehbar waren. Dieser Satz wurde vor der französischen Revolution geäußert, dem herausragenden historischen Beispiel einer sich entwickelnden demokratischen Bewegung in Europa. Die Volksvertreter des dritten Standes waren hauptsächlich Kleriker und Anwälte mit einem nicht repräsentativen Bildungsniveau. Das Volk wählte ihre Vertreter durchaus nach der Einschätzung von Wissen und Einfluss.

Nun zum nächsten Aspekt, “Eine Privatperson ist nicht berechtigt, (…) davon Nachrichten, die ihr zukommen, bekannt zumachen oder durch den Druck zu verbreiten.“ Hier zeigt sich dass der Staat im Verborgenen handeln darf und sogar muss. Eine Veröffentlichung von Entscheidungshintergründen ist nicht erlaubt, damals durch das hauptsächliche Verbreitungsmedium, den Druck von Flugblättern, Zeitungen und Büchern. Diese Sichtweise ist uns zunächst fremd, aber bei manchen Berichten, die auf Druck der Öffentlichkeit veröffentlicht werden, überwiegt die schwarze Farbe deutlich. Auch in modernen Demokratien gibt es also die Frage nach der Berechtigung von Transparenz, natürlich auf einem anderen Niveau.

Der letzte Aspekt berührt das Urteilen über Handlungen des Staates. Auch hier ist das Volk „nicht berechtigt, (…) tadelnde Urteile zu fällen“. Der Staat und seine Organe stehen zur Zeit des aufgeklärten Absolutismus über der Kritik durch die Untertanen. In der Begründung dieser Hierarchie wird auf Fähigkeiten verwiesen, die ohne Ausbildung, oder vielmehr standesgemäße Erziehung, nicht zu erwerben sind. Der Erwerb dieser Fähigkeiten stand nur bestimmten Ständen offen, eine Selektion durch Geburt und Herkunft.

Ein Teil dieser Selektion findet auch heute noch in unseren Parlamenten statt. Der Akademiker- und Politprofianteil in Bundes- und Landtagen ist generell überdurchschnittlich. Für das Volk sind die Einschänkungen der Zitats jedoch spätestens mit der Einführung von sozialen Netzwerken aufgehoben, jeder kann sich in einer Demokratie kritisch äußern, ohne einen Nachweis zur Befähigung anführen zu müssen. Ist das ein Vorteil der Demokratie? Über diese Frage kann man streiten, in konservativen und vor allem in weiter rechts stehenden Kreisen lässt sich eine kritische Distanz zu diesem Grundrecht feststellen. Die neuen Formate der Meinungsäußerung im Internet machen diese Frage noch schwieriger zu beantworten.

Ich trenne hier die freie Meinungsäußerung mit traditionellen Mitteln, wie der Demonstration, dem Veröffentlichen von Flugblättern oder anderen Schriften, von der Nutzung in sozialen Medien, denn anders als das Schild bei einer Demonstation steht hinter einem sozialen Netzwerk ein Algorithmus der Verstärkung. Das macht Wirkung und Verbreitung weniger vorhersagbar. Diese Verstärkung kann ein Einfallstor für Manipulation und Zufall sein, nicht das wirklich Wichtige wird verstärkt, sondern das Attraktive. Neu ist dabei, dass der Mechanismus der Verstärkung – anders als bei Sensationspresse-Erzeugnissen – nicht einsehbar und öffentlich ist.

Daraus zu schließen, dass es wünschenswert wäre, zu den Zeiten Friedrich des II. zurück zu kommen, wäre nach meiner Meinung falsch. Worüber wir uns als Gesellschaft Gedanken machen müssen ist vielmehr die Frage, ob wir es kommerziellen Unternehmen überlassen wollen, über die Verstärkung und Dämpfung der Algorithmen Kontrolle auf die Meinungsbildung auszuüben, ohne dass es eine kritisierbare Transparenz der zugrundeliegenden Mechanismen gibt. Ohne Transparenz ist nicht ersichtlich, welche Meinungsäußerungen und Kritik relevant und fundiert sind, und welche nur durch den Algorithmus nach oben gespült werden. Insofern könnte man die Tech-Giganten als Nachfolger des Absolutismus deuten, die diese Transparenz unter dem Verweis auf die Geschäftsgeheimnisse verweigern, so wie Friedrich II. mit Staatsgeheimnissen argumentierte.

Schreibe einen Kommentar