Das obige Bild habe ich von LinkedIn als Beitrag vorgeschlagen bekommen, weil einer meiner entfernten Kontakte dazu applaudiert hat. Zunächst fand ich den Zusammenhang zwischen Bild und Text irritierend. Mir war der Zusammenhang nicht klar. Eine Küche, eine Frau mit Schürze, viele Blumen. Wenn man möchte, kann man sich die Lockenwickler im Haar der Frau vorstellen, mit denen sie sich für ihren Mann hübsch gemacht hat, fünfziger Jahre Stil. Und dann der Text: „Der Staat muss mir nicht unter die Arme greifen, es reicht, wenn er die Hände aus meinen Taschen lässt.“ (Interpunktion von mir ergänzt). Alles in Großbuchstaben. Was soll mir diese Nachricht sagen?

Zunächst horche ich mal in mich rein. Meine erste Reaktion ist Aufmerksamkeit, dann Überraschung, dann emotionale Zustimmung. Regen wir uns nicht alle über den Staat auf, der laut Nachrichtenlage immer mehr Geld benötigt, und dabei seine Aufgaben doch nicht erfüllen kann?. Marode Schulen, kaputte Straßen, unpünktliche Bahn… (___________ hier bitte deine Gründe eintragen, um mit dem Staat unzufrieden zu sein). LinkedIn bedient eine Leserschaft, die hauptsächlich von Wirtschaftsthemen und Karriereambitionen getrieben wird. Auch wenn weltanschauliche und politische Themen manchmal adressiert werden, dominiert doch der Drang zum wirtschaftlichen Erfolg. Wohl jeder Teilnehmer an diesem Forum reagiert auf das Thema staatliche Abgaben mit einem Gefühl von Widerstand, zumindestens zielt auch der Beitrag oben darauf ab. Weniger abgeben zu müssen, im Gegenzug aber auch nicht auf die Unterstützung des Staates angewiesen zu sein, dass ist das Idealbild des erfolgreichen Wirtschaftskonservativen. Mit dem Bildmaterial bedient der Beitrag die Sehnsucht nach einer guten alten Zeit, in der es aufwärts geht und alles wohl geordnet ist, Ludwig Erhard ordnet das Wirtschaftsleben. Das transportierte Frauenbild liesse sich auch noch hinterfragen, soll aber nicht Thema von diesem Blog sein.

Dann schalte ich meinen Verstand ein, um meiner Irritation nachzugehen. Die Irritation beruht wohl auf dem Gefühl, dass es so einfach nicht sein kann. Der Staat soll einfach alle in Ruhe lassen und es ist dann auch kein Problem, wenn er nicht versucht, steuernd in das Wirtschaftsleben einzugreifen. Willkommen im Neoliberalismus, bei Friedrich von Hayek und Milton Friedman. Zum Neoliberalismus habe ich gerade ein sehr interessantes Buch gelesen, ein Beitrag in meinem Blog ist in Vorbereitung (1). Aber ohne auf diese Theorie einzugehen, stelle ich mir die Frage, wie wünschenswert es für eine Gesellschaft wäre, dem oben genannten Slogan zu folgen. Der Staat soll sich also darauf beschränken, so wenig wie möglich in die Taschen der Menschen zu greifen, dafür aber auch seine Leistungen auf das notwendige beschränken. Dazu muss man in der Gesellschaft aufhandeln, was notwendig ist. Bildung, Infrastruktur und (Rechts-)sicherheit sind sicher Grundaufgaben, die keiner bestreitet. Strittig wird es bei den Sozialausgaben. Das merken wir gerade intensiv, seit wir eine Debatte über das Bürgergeld führen. Immer dann, wenn eine staatliche Leistung auf dem Solidaritätsprinzip beruht, wie Renten, Bürgergeld und Beiträge zu Krankenkasse, wird die Höhe und der Zugang zu diesen Systemen in Frage gestellt. Interessanterweise verlaufen Debatten um den Unterschied zwischen Renten und Pensionen immer sehr schnell im Sande.

Bei diesen Solidaritätssystemen ist die Bereitschaft sich in die Taschen greifen zu lassen also besonders gering. Also weniger soziale Absicherung, mehr Eigenverantwortung, ist die Devise des Beitrages. Als Selbstständiger kümmert man sich selbst um die Altersversorgung, jenseits der Beitragsbemessungsgrenze entsolidarisiert man sich gern in die private Krankenversicherung (sehr viel Werbung dafür auf LinkedIn, das Klientel passt). Das geht so lange gut, wie es einem gut geht. Bei Mindestlohn wird das deutlich schwieriger, etwa 17% der Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten für den Mindestlohn.

Dass man es als Neoliberaler dann doch nicht so ernst meint mit dieser Forderung nach Selbstverantwortung zeigt sich immer dann, wenn es Wirtschaftskrisen gibt. In der Finanzkrise wird dann von Unternehmen und Banken erwartet, dass der Staat ihnen massiv unter die Arme greift, denn man ist als Wirtschaftsunternehmen schließlich systemrelevant. Und als Selbstständiger kann eine Krise wie Corona nur mit direkter Hilfe des Staates überwunden werden. Bei Corona hat es viele Kleinunternehmen gegeben, die staatliche Hilfe empfangen haben und sich jetzt darüber aufregen, dass sie die Hilfen auch zurückzahlen müssen. Nun sind aber, auch dass eine Lehre der Corona-Krise nicht nur Banken systemrelevant, sondern auch Pflegekräfte, Müllwerker und Lebensmittelverkäufer. Deshalb ist eine Gesellschaft, wie sie vom LinkedIn Beitrag suggeriert wird, nicht wünschenswert.

Jetzt kritisiere ich meine eigene Position. Natürlich bedeutet diese Schlußfolgerung nicht, dass alles so bleiben sollte, wie es ist. Die Bahn ist marode und unpünktlich, die Autobahnbrücken harren der Sanierung und die Bildung hat nicht die notwendige Priorität. Und dazu kommen auch noch die Herausforderungen der notwendigen ökologischen Umgestaltung unserer Gesellschaft. Das muss sich viel ändern und dafür braucht der Staat Geld. Dieses Geld kann aber nicht durch Streichungen im Solidaritätssystem beschafft werden, zum einen ist dazu der Bedarf viel zu hoch, zum anderen de-stabilisieren wir damit eine sehr systemrelevante Basis, unsere Demokratie.

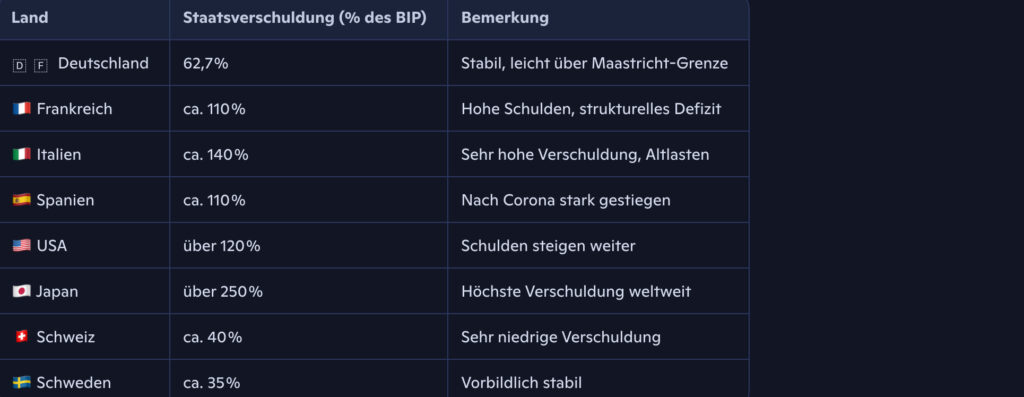

Wo soll das Geld nun herkommen? Dazu zunächst einmal eine Differenzierung der Ausgabenarten. Man kann Geld ausgeben, um daraus Einnahmen zu generieren, das ist eine Investition. Man kann Geld ausgeben, um es zu verbrauchen, das ist Konsum. Sozialausgaben werden eher als konsumtiv, Ausgaben für Infrastruktur und Bildung eher als investiv betrachtet. Das ist eine grobe Einteilung, aber sie hilft bei der Frage, wie Dinge finanziert werden könnten. Wenn wir in Infrastuktur und Bildung investieren, erwarten wir, dass sich daraus in Zukunft Einnahmen ergeben. Infrastruktur verbessert die Bedingungen für Industrie und Handel, die wiederum generieren Steueraufkommen mit dem das ausgegebene Geld durch die Einnahmen wieder hereingeholt werden kann. Kein Unternehmen würde auf eine Investition verzichten, weil es nicht über die Mttel verfügt, so lange der Return on Investment positiv ist. Die „schwarze Null“, das Credo der CDU/CSU, das sich auch die schwarz-rote Koalition zu eigen gemacht hat, kann diesem Gedanken nicht so recht folgen. Ich habe mal Copilot gefragt, wie wir uns im Vergleich mit anderen Industrienationen so schlagen:

Selbst unter Berücksichtigung von weiteren Faktoren scheint es für investive Ausgaben noch Luft zu geben. Die Lässigkeit, mit der Herr Merz sein Wahlversprechen der eingehaltenen Schuldenbremse kassiert hat, zeigt dies ja auch sehr deutlich.

Nun zur Frage, ob Solidaritätsausgaben des Staates konsumtiv sind. In erster Linie schon, denn so lange ein Arbeitsloser Bürgergeld bezieht, ergeben sich daraus nur sehr geringe Erträge (z.B. Mehrwertsteuereinnahmen). Funktional betrachtet, sind diese Ausgaben aber unvermeidlich. Zum einen gibt eine Verpflichtung aus dem Grundgesetz, mehrfach bestätigt durch das Verfassungsgericht. Diese Verpflichtung ist aber eine Lehre aus der Geschichte. Zu eklatante soziale Schieflagen destabilisieren die Gesellschaft. Maßnahmen, die diese konsumtiven Ausgaben verringern, können gleichzeitig stabilisieren und investiv sein, wie beispielsweise Weiterbildung, Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz und andere aktive Unterstützung von Arbeitssuchenden. Das diese Maßnahmen nicht in allen Fällen greifen, ist natürlich. In jeder Gesellschaft wird es Menschen geben, die auf die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen sind. Werden Maßnahmen zur Verbesserung der Lage dieser Menschen in die konsumtive Ecke geschoben, verschlimmert sich das Problem deshalb sogar.

Sollte es nicht mehr möglich sein, die notwendigen Ausgaben des Staates durch die Optimierung dieser zwei Parameter, erstens schuldenfinanzierte Investitionen mit gesichertem ROI und zweitens kontrollierte konsumtive Ausgaben zu kontrollieren, dann muss sich die Frage gestellt werden, ob nicht tiefer in die Taschen gegriffen werden muss. Angesichts der alten Weisheit, das man „einem nackten Mann nicht in die Taschen greifen kann“, wird dann wohl die LinkedIn Community herhalten müssen. Angesichts der steigenden Verteilungsungerechtigkeit in unserer Gesellschaft sicher ein probates Mittel. Dass dies dann auch auf mich zutrifft, schreckt mich nicht.

(1) Die unregierbare Gesellschaft, Grégoire Chamayou https://www.suhrkamp.de/buch/gregoire-chamayou-die-unregierbare-gesellschaft-t-9783518299982

Schreibe einen Kommentar